En France, seulement un projet d’installation agricole sur trois aboutit, malgré la diversité des dispositifs d’accompagnement disponibles. Les règles d’accès au foncier varient fortement selon les régions, tandis que les exigences administratives imposent des délais rarement anticipés par les porteurs de projet. Les aides financières, quant à elles, demeurent conditionnées à des critères stricts, dont l’interprétation diffère parfois d’un département à l’autre.

L’accompagnement par les chambres d’agriculture, bien que facultatif, s’avère souvent décisif pour franchir les obstacles réglementaires et techniques. Les démarches s’enchaînent selon un ordre précis, sous peine de voir l’ensemble du projet compromis.

Comprendre les enjeux d’une installation agricole aujourd’hui

Choisir d’embrasser l’exploitation agricole aujourd’hui, c’est accepter d’entrer dans un secteur en pleine mutation, où les impératifs économiques, sociaux et écologiques s’entrechoquent. Porter le statut d’agriculteur, ce n’est plus seulement cultiver ou élever : c’est aussi piloter une entreprise avec attention, naviguer dans un maquis réglementaire et s’ajuster en permanence aux évolutions du marché.

La France offre un éventail fourni de statuts juridiques pour celles et ceux qui souhaitent s’installer. Que l’on opte pour une Scea, une société agricole ou une entreprise individuelle, chaque choix engage sur des responsabilités bien distinctes. Ce cadre juridique influe directement sur la relation avec la mutualité sociale agricole (Msa), la fiscalité et la couverture sociale. Impossible d’y échapper : la surface minimale d’assujettissement reste la porte d’entrée pour accéder au statut d’agriculteur à titre principal, avec tous les droits sociaux qui en découlent.

Panorama des statuts pour les exploitants agricoles

Voici les principales formes sous lesquelles s’installer :

- Entreprise individuelle : une formule simple, mais qui implique d’assumer seul l’ensemble des responsabilités.

- Société civile d’exploitation agricole (Scea) : le risque est partagé, la gestion se fait à plusieurs.

- EARL, GAEC ou autres formes collectives : le capital se répartit, le statut du chef d’exploitation s’en trouve renforcé.

Le chef d’exploitation doit composer avec des choix stratégiques : gestion des ressources, accès aux terres, montée en compétences. Il faut connaître la réglementation sur le bout des doigts, comprendre le fonctionnement de la Msa, sélectionner le régime fiscal le plus adapté. Les activités se diversifient : de la vente directe à l’accueil touristique, l’entreprise agricole contemporaine se rapproche d’une PME, innovante et résiliente, capable de pivoter face aux défis du secteur.

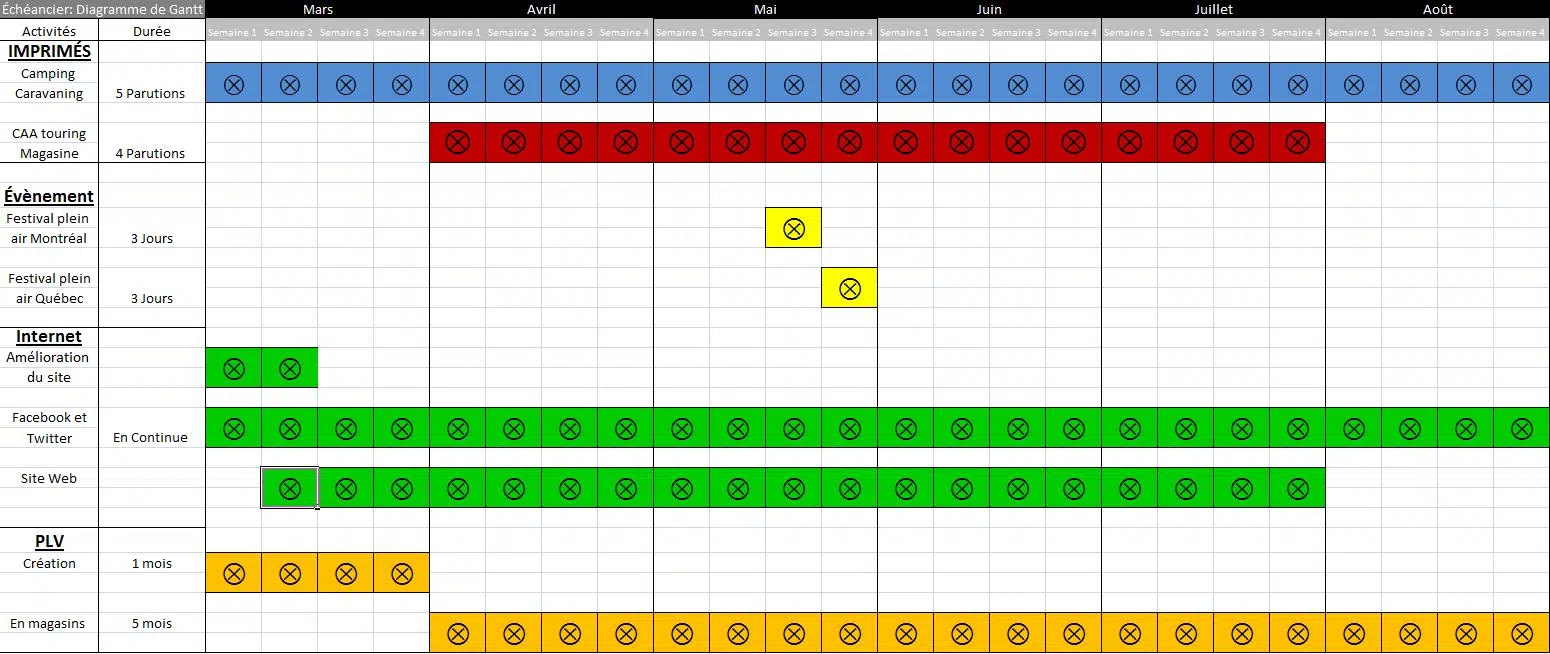

Quelles démarches pour lancer son exploitation ?

Avant tout projet, le passage par la vérification de la capacité professionnelle agricole s’impose. Impossible d’obtenir l’autorisation d’exploiter sans ce gage de compétence. Diplôme agricole, expérience professionnelle reconnue ou validation des acquis (VAE) : chaque candidat doit démontrer sa maîtrise du métier pour espérer diriger une exploitation.

Le parcours d’installation marque la première étape structurante. Le plan de professionnalisation personnalisé (Ppp) n’est pas une simple formalité. Il permet de cibler les points à renforcer, d’accéder à des formations adaptées, d’affiner la gestion ou la technique. À l’arrivée, le projet gagne en solidité et l’exploitant en confiance.

Une fois cette étape franchie, vient la constitution du dossier pour la création d’entreprise agricole. Ce dossier rassemble les statuts, le plan d’affaires, les études de marché, parfois les demandes d’aides publiques. L’autorisation d’exploiter reste le sésame pour accéder au foncier et débuter réellement l’activité.

Il ne faut pas négliger l’inscription à la mutualité sociale agricole, clé de la protection sociale du futur chef d’exploitation. La coordination de l’ensemble de ces démarches demande de la rigueur, de l’anticipation. Ici, la réussite ne se joue pas seulement sur le terrain mais aussi dans la capacité à orchestrer chaque étape administrative.

Accompagnement et conseils : pourquoi la chambre d’agriculture fait la différence

Lancer un projet agricole n’a rien d’un parcours individuel. La chambre d’agriculture se tient en première ligne pour épauler les nouveaux venus. Dès les premiers rendez-vous, le Point Accueil Installation sert de boussole, éclaire la complexité administrative et accompagne la construction du dossier.

Grâce à un diagnostic précis, une analyse du foncier disponible et une évaluation de la viabilité du projet, l’accompagnement permet de repérer les obstacles avant qu’ils ne deviennent bloquants. Les conseillers mobilisent leur connaissance du terrain et l’expérience accumulée sur d’innombrables parcours d’installation pour proposer des solutions concrètes.

Voici les principales missions assurées par la chambre d’agriculture :

- Évaluer le projet et identifier les besoins spécifiques.

- Accompagner le montage du dossier administratif.

- Orienter vers les bons interlocuteurs selon la nature des enjeux.

Bien plus qu’une assistance technique, la chambre d’agriculture joue un rôle de pivot auprès des collectivités et des organismes de financement. Ce réseau facilite la recherche d’aides, met en lumière des pistes de diversification et permet de construire une stratégie commerciale adaptée. Le porteur de projet bénéficie d’un regard extérieur, souvent décisif pour ajuster son cap et sécuriser la totalité de ses démarches. S’appuyer sur cet accompagnement, c’est renforcer la robustesse de son projet à chaque étape.

Ressources et astuces pour maximiser ses chances de réussite

Ce n’est pas seulement la qualité des sols ou la pertinence de l’idée initiale qui font la différence dans la réussite d’une exploitation agricole. Disposer des bonnes ressources, savoir où chercher et comment s’entourer, pèse lourd dans la balance. La dotation jeune agriculteur (DJA) attire chaque année près de 5 000 candidats en France. Réservée aux moins de 40 ans, elle offre un soutien financier appréciable à la reprise ou la création d’une ferme.

Ce dispositif présente différentes modalités :

- Le montant varie selon la localisation de l’exploitation,

- Des bonus sont prévus pour ceux qui s’orientent vers l’agriculture biologique ou développent une activité de tourisme vert.

L’accompagnement ne s’arrête pas là. Les réseaux d’apprentissage et d’alternance forment un vivier de compétences très recherché. Les formations pratiques sur le terrain permettent de saisir tous les rouages de la gestion, de la commercialisation ou des exigences spécifiques au bio. Passer par ces dispositifs forge une grande polyvalence et prépare à affronter les imprévus du métier.

Le choix du régime fiscal et du statut juridique influe directement sur la rentabilité. Chacun affine ses options : société pour mutualiser les risques, entreprise individuelle pour plus de souplesse. Les chambres d’agriculture, centres de gestion et certains cabinets spécialisés proposent un accompagnement sur mesure, en phase avec le profil et les ambitions du porteur de projet.

Quelques astuces, qui ont déjà fait leurs preuves, peuvent aider à se démarquer :

- Soigner la qualité de la vente directe afin de valoriser ses produits et toucher une clientèle locale fidèle ;

- Explorer des marchés de niche, comme la vente de produits bio ou l’accueil à la ferme ;

- Mobiliser les aides régionales pour soutenir l’innovation ou l’achat de matériel.

Le secteur agricole français regorge de dispositifs, de réseaux et d’opportunités pour qui sait s’informer, comparer et s’entourer. C’est souvent la capacité à s’adapter, à saisir ces ressources et à s’appuyer sur des conseils avisés qui transforme un projet hésitant en réussite éclatante. L’installation agricole n’est pas une ligne droite, mais une trajectoire à bâtir, jour après jour, avec méthode et audace.