Travailler trois heures par jour : voilà une durée qui sonne comme une provocation dans un pays où la norme s’appelle 35 heures hebdomadaires. Pourtant, la réalité du marché du travail français regorge d’exceptions, de failles, de dérogations discrètes qui font voler en éclats bien des certitudes. Sur le papier, le Code du travail aime l’ordre et les seuils. Sur le terrain, la vie professionnelle s’invente d’autres règles, plus souples, parfois précaires. Tour d’horizon factuel et sans faux-semblants d’un rythme de travail atypique, ni marginal ni si simple à adopter.

La loi française pose un cadre net : en principe, un contrat à temps partiel doit prévoir au moins 24 heures par semaine. Pourtant, certains secteurs, comme la restauration, l’événementiel ou les emplois saisonniers, bénéficient de dérogations encadrées. Ces aménagements ne s’improvisent pas : ils s’appuient sur des accords collectifs, des conventions de branche ou des circonstances exceptionnelles, telles que l’emploi d’étudiants ou de salariés cumulant plusieurs postes.

Travailler seulement 3 heures par jour : ce que dit la loi française

Le Code du travail encadre de façon stricte la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel. La règle générale : pas moins de 24 heures par semaine pour un CDI ou un CDD. Ce seuil revient, la plupart du temps, à 3h30 de travail par jour sur une semaine classique. Travailler 3 heures par jour reste donc une exception, mais une exception légale, à condition de respecter certaines démarches.

L’article L3123-7 du Code du travail prévoit des dérogations. Ainsi, quelques conventions collectives ou accords d’entreprise autorisent à descendre sous le seuil des 24 heures, notamment dans la grande distribution, le nettoyage ou le milieu associatif. Les étudiants, les personnes ayant plusieurs employeurs ou celles bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique peuvent demander, par écrit, une durée réduite. Reste un impératif : la répartition des horaires doit permettre de préserver une vie personnelle digne de ce nom et garantir le maintien des droits sociaux.

La rémunération suit le temps passé au travail. Un travailleur à temps partiel touche un salaire partiel, calculé au prorata, mais conserve ses droits aux congés, à la couverture maladie et à la retraite complémentaire. Attention : l’employeur n’a pas le droit d’imposer un emploi du temps qui dilue trois heures de travail effectif sur une amplitude interminable, sous peine de sanctions.

Sur le terrain, la souplesse des horaires existe mais ne dispense jamais de la clarté contractuelle : tout doit être formalisé, validé et conforme au Code du travail. Passer à un temps partiel ou signer un contrat à 3h par jour demande l’accord de chacun et un suivi rigoureux des obligations légales de l’employeur.

Quels types d’horaires permettent de travailler 3 heures par jour ?

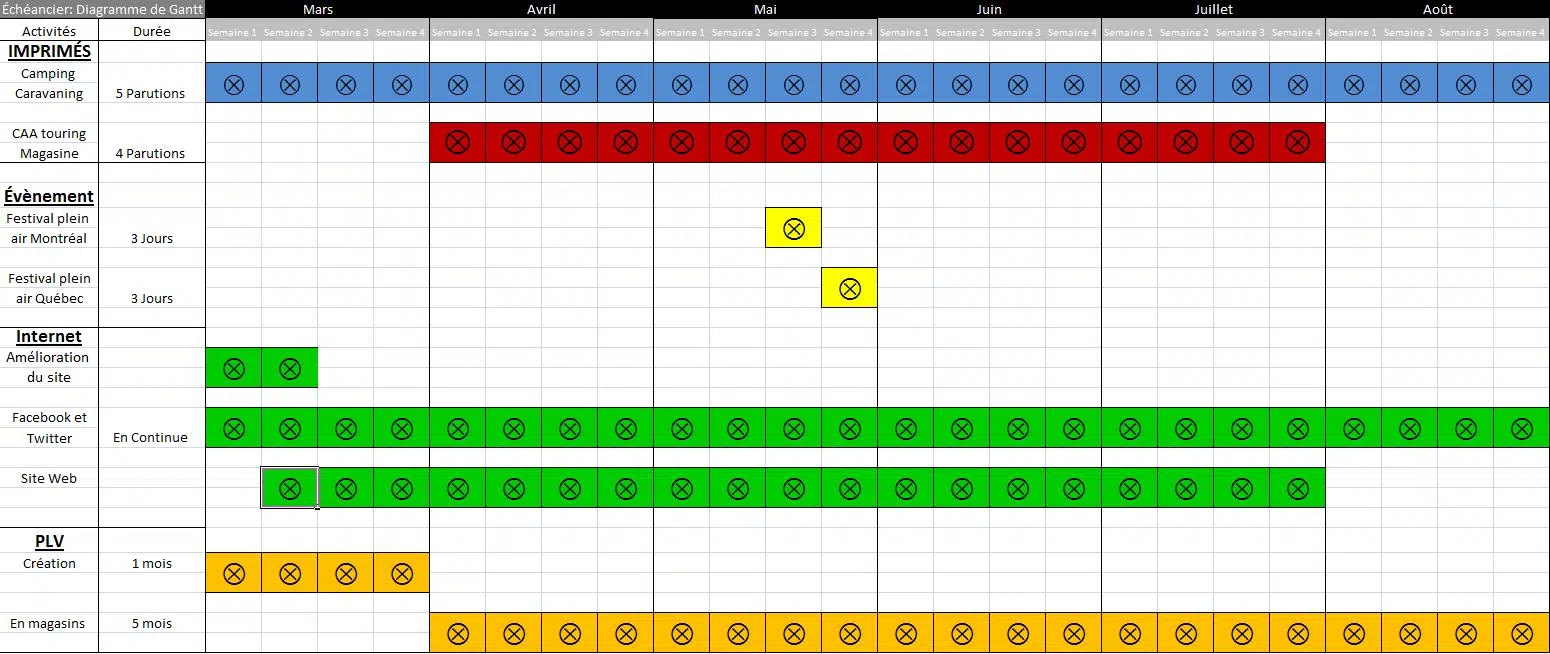

Organiser une journée de travail autour de trois heures effectives demande une logistique bien huilée. Plusieurs modèles cohabitent, adaptés aux réalités de chaque secteur et aux marges de manœuvre offertes par les conventions collectives. Dans la distribution alimentaire, le nettoyage ou la restauration, la plage horaire courte répond à la gestion des pics d’activité : tâches concentrées tôt le matin ou tard le soir, sur des créneaux précis.

On retrouve aussi ce type d’organisation dans les écoles et collectivités, où trois heures peuvent être réparties entre l’accueil périscolaire, la pause méridienne ou le ménage des locaux. Les accords d’entreprise fixent alors les modalités de flexibilité, tout en exigeant le respect de la durée prévue au contrat.

Voici les principales formules qu’on rencontre sur le terrain :

- Horaires fixes : trois heures consécutives, souvent en début ou en fin de journée.

- Horaires coupés : 1h30 le matin, 1h30 l’après-midi, selon les besoins du service.

- Horaires tournants : jours variables, créneaux fluctuants à l’écoute de l’activité.

Gérer un emploi du temps à temps partiel s’apparente à un numéro d’équilibriste entre contraintes économiques et impératifs sociaux. L’employeur doit éviter d’imposer une journée morcelée en micro-séquences, source de pénibilité et de risques de dépassement de la durée minimale de travail effectif.

Avantages et limites : ce qu’il faut savoir avant de choisir ce rythme

Le travail à temps très partiel attire par sa promesse de liberté : plus de temps pour soi, un rythme de vie allégé, une soupape pour celles et ceux qui veulent préserver leur santé ou reprendre une activité en douceur, notamment après un arrêt long ou dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

Ce type de contrat protège les droits sociaux, mais ceux-ci sont calculés au prorata de la durée travaillée : congés payés, ARE en cas de chômage, ancienneté… tout s’ajuste. Côté salaire, la réalité s’impose vite : trois heures de travail par jour ne suffisent pas à garantir un revenu confortable, sauf à cumuler plusieurs missions ou à bénéficier d’un complément par ailleurs.

Cependant, ce rythme a ses revers. Vivre avec un revenu réduit oblige à des arbitrages : crédit, logement, mutuelle, tout devient plus compliqué. La productivité attendue sur un temps aussi court impose une organisation sans faille, surtout dans les métiers où la présence sur site reste indispensable.

Voici les principaux avantages et inconvénients à intégrer avant de se lancer dans un contrat à trois heures par jour :

- Avantages : équilibre entre vie professionnelle et personnelle, charge mentale allégée, maintien d’un lien avec l’emploi.

- Inconvénients : revenus modestes, droits sociaux réduits, instabilité possible.

Faire le bon choix selon sa situation professionnelle et personnelle

Chaque parcours professionnel s’inscrit dans un contexte particulier. Le passage à trois heures par jour, fréquent en temps partiel thérapeutique, nécessite une validation médicale et l’aval de la CPAM. Pour les salariés concernés, c’est un tremplin vers la reprise, sous l’œil attentif du médecin du travail.

Ce rythme attire aussi celles et ceux qui souhaitent réaménager leur quotidien. Mais tout se négocie : choix des horaires, répartition du temps, gestion des absences. La relation de confiance entre employeur et salarié, la clarté des engagements, la prise en compte des besoins de l’entreprise conditionnent la réussite du dispositif. La réduction du temps de travail peut être temporaire ou s’installer dans la durée, selon les situations de vie ou les aspirations de chacun.

Selon les profils, les configurations varient, comme en témoignent ces exemples :

- Pour un salarié en reprise après arrêt maladie, le temps partiel médicalisé permet d’avancer pas à pas, encadré par le médecin du travail et la CPAM.

- Pour d’autres, la réduction d’activité découle d’un choix personnel : équilibre, formation, double activité…

La France impose des règles claires sur la durée du travail et la rédaction du contrat à temps partiel. Avant toute décision, évaluez les conséquences sur vos droits, discutez chaque modalité et assurez-vous que le rythme envisagé colle à la réalité de votre secteur. Car derrière les trois heures quotidiennes, le vrai défi, c’est de faire cohabiter liberté choisie et sécurité juridique.