Des armoiries affichées sur des uniformes aux logos d’entreprises, un même principe traverse les cultures : transmettre une identité à travers des signes codifiés. Certains symboles évoluent, d’autres persistent inchangés depuis des siècles, défiant les bouleversements historiques.Il arrive qu’une même représentation adopte des significations opposées selon l’époque ou le lieu. Au fil du temps, des codes secrets ont fusionné avec des messages officiels, brouillant parfois la frontière entre tradition et innovation.

Qu’est-ce qu’un emblème ? Origines et définitions essentielles

Un emblème ne relève ni du hasard ni de la simple décoration. Dès qu’il s’impose, il traduit une volonté d’ancrer une idée, de signifier bien plus que ce qu’il figure en apparence. Ce langage silencieux parle à la fois aux yeux et à l’esprit; il cristallise un héritage, distille des valeurs, sème parfois le doute et la curiosité.

Au cœur de la Renaissance, Andrea Alciat, juriste renommé, publie en 1531 à Paris un ouvrage qui fera école : Emblemata. Sur chaque page, un mariage singulier : une image frappante, un court titre, un poème dense. Ce concept fait des émules à travers l’Europe et nourrit de nombreux recueils, où la combinaison entre texte et dessin devient le moyen d’exprimer, en filigrane ou frontalement, des idées morales, politiques, philosophiques.

Ce système entretient une parenté forte avec les signes que sont symboles, blasons ou devises. Mais l’emblème s’en distingue par sa fusion intime entre deux médias : chaque texte éclaire l’image, chaque dessin répond à la formule qui l’accompagne. Impossible de les dissocier sans perdre le message. Intriguer, questionner, suggérer, voilà sa force première.

Pour comprendre ce qui définit précisément l’emblème, examinons ses spécificités :

- Une relation inséparable image/texte, souvent brève mais parlante

- Des sens multiples mais balisés : leur interprétation se transmet et se modèle via des usages continus

- Un socle symbolique puisé dans la tradition médiévale et humaniste, aujourd’hui encore transmité de génération en génération

La France adopte très vite les emblèmes, au XVIe siècle, s’en servant pour valoriser le savoir, soutenir la morale ou manifester le pouvoir. Pour l’historien Michel Pastoureau, ces signes graphiques façonnent notre imaginaire collectif et dépassent largement la sphère purement esthétique.

Pourquoi les sociétés créent-elles des symboles et des blasons ?

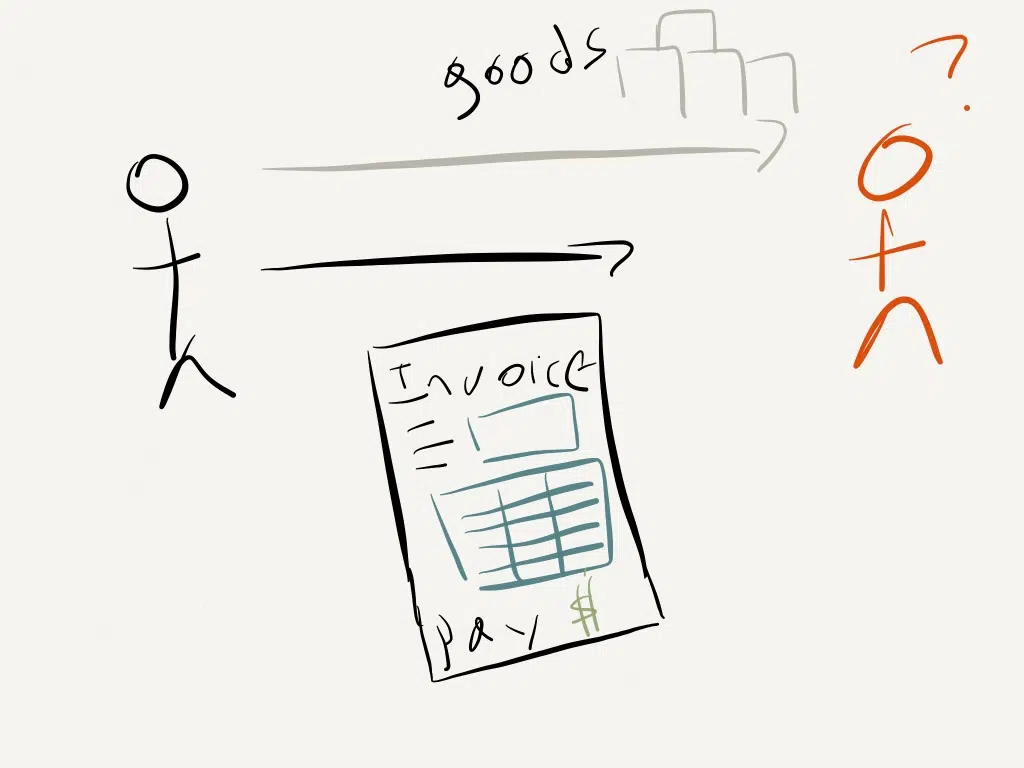

Il suffit de parcourir la longue histoire humaine pour voir le symbole se déployer partout. L’emblème n’est jamais anodin : il désigne, rassemble, marque l’appartenance et condense une mémoire. Il permet à chaque communauté d’afficher sa singularité et de défendre ses valeurs dans la durée.

Au Moyen Âge, le blason ne se limite pas aux prouesses des artisans. Son rôle : distinguer les alliés des ennemis sur les champs de bataille, organiser la société féodale, bâtir une identité. Pas de chevalier sans ses armoiries, pas de ville sans écu visible sur ses murs ou ses bannières. L’emblème, en marquant l’espace public, fixe la réputation; il devient mémoire vivante et outil du pouvoir.

Les symboles résument toute une histoire : la croix celtique incarne des racines, la franc-maçonnerie invente des gestes et des motifs pour garder intact son héritage, l’arbre monde des mythes nordiques (Yggdrasil) figure la protection, la vie, l’équilibre. Ces signes ne sont jamais neutres : ils véhiculent des mythes, charrient un projet collectif, parfois une vision du futur.

Pour décliner concrètement les usages attribués aux emblèmes :

- Sur le champ de bataille, le blason sert à séparer les camps, d’un seul coup d’œil

- En interne, la marque scelle les appartenances, tisse le fil invisible entre membres d’un même groupe

- Chaque emblème s’impose comme mémoire concrète d’un passé partagé : il diffuse l’histoire collective au cœur du quotidien

À travers les siècles, la fleur de lys et le coq gaulois sont devenus de puissantes signatures nationales, présentes à tous les niveaux, du centre de Paris jusqu’au plus modeste clocher de campagne. L’identité s’incarne, traverse guerres, ruptures et renaissances, sans jamais perdre son intensité.

Des messages cachés : la signification profonde des emblèmes

Sous chaque emblème couve une seconde lecture. La forme, les couleurs, l’agencement, tout évoque un écho ancien, parfois inconscient. Des chercheurs comme Gilbert Durand ont montré la profondeur de ces formes, toujours chargées de mythes, de signaux collectifs, de rêves persistants.

Au nord de l’Europe, le Ægishjálmur, célèbre heaume de terreur, renvoie à une croyance en la protection magique : un nœud complexe réunit la terre, l’eau et l’esprit dans une puissante invocation. Chacun de ses traits, chaque intersection, conserve la trace d’un imaginaire viking partagé. Plus à l’ouest, dans la culture occidentale, le pentagramme se décline en cinq branches pour cinq éléments, symbole d’équilibre ou promesse d’invincibilité.

L’emblème agit comme un langage silencieux, presque rituel : il attire ou rebute, crée la fascination ou la complicité. Depuis les cités du sud jusqu’aux forêts nordiques, ce vocabulaire visuel transcende le langage, scelle l’appartenance, relie le visible et l’invisible, le concret et l’ineffable. Ces formes témoignent d’une mémoire longue, là où les mots s’effacent.

À la découverte des emblèmes célèbres à travers l’histoire

Une traversée du temps et des signes

Rien ne lasse vraiment la force d’un emblème. Au fil du Moyen Âge, la croix s’impose comme point cardinal de l’imaginaire collectif européen : elle façonne l’espace sacré, se métamorphose en croix latine, celtique ou de Saint-André, et façonne autant qu’elle raconte une histoire particulière.

La fleur de lys, elle, s’impose dès le XIIe siècle comme ornement royal. Elle devient synonyme de pureté, de puissance légitime, gravée jusque dans la pierre des plus grandes cathédrales. Grâce à la plume de Pastoureau, on saisit la persistance surprenante de ce symbole : bien après la Révolution, il continue de servir de jalon identitaire, parfois jusqu’aux confins de l’ancien empire colonial.

Plus près de nous, la Marianne, née du tumulte révolutionnaire, incarne depuis la République : son visage se décline sur les murs des mairies, les timbres, la monnaie. L’image évolue mais la fonction demeure, celle de représenter l’idéal républicain sur tout le territoire, de Paris à Marseille.

Pour illustrer la diversité frappante de ces figures, on peut citer :

- Le coq gaulois, vigilant et fier, trône sur les médailles, les frontons officiels, jusqu’aux terrains de sport où il galvanise les supporters

- Les emblèmes d’Alciat, fondateurs au XVIe siècle : textes et images s’y entremêlent pour revisiter toute la symbolique de la Renaissance

Le simple fait de parcourir les collections du Louvre ou les rayons de la Bibliothèque nationale prouve la vitalité de ces symboles. Partout, que ce soit à Rome, Paris, Milan ou Lyon, chaque cité bâtit son imaginaire en s’appuyant sur ce langage séculaire, à la croisée du politique, du sacré et de l’artisanat.

Regardez bien : sur une façade érodée, dans un blason retrouvé ou une affiche oubliée, l’emblème résiste et s’obstine. Celui qui sait lire ces signes entend encore, malgré les âges, l’écho des luttes, des passions et des rêves gravés par ceux venus avant nous.