L’expression « Loi 25 » circule fréquemment dans les échanges sur la conformité des entreprises, alors qu’aucun texte français ne porte ce nom. Le cadre réglementaire auquel elle renvoie relève en réalité de la législation québécoise, adoptée pour renforcer la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.En France, la responsabilité d’une telle conformité repose principalement sur la désignation d’un délégué à la protection des données. L’absence de transposition directe soulève des questions d’équivalence, d’obligations spécifiques et de responsabilités individuelles pour les entreprises françaises opérant à l’international.

loi 25 : comprendre ses objectifs et son impact sur la protection des données en france

La loi 25 a redéfini la gestion des données personnelles au Québec. Elle impose une gouvernance plus musclée, qui dépasse les textes européens : impossible de simplement recopier le RGPD pour rester dans les clous outre-Atlantique. Cette législation ne fait pas dans la demi-mesure, exigences accrues sur la protection des renseignements personnels, documentation détaillée, réaction immédiate en cas de faille… La complaisance n’a plus sa place.

Dans sa logique, la loi impose à toute entreprise québécoise la désignation d’un responsable de la protection des renseignements personnels. Rien à voir avec la tradition française, bien mieux balisée et parfois plus souple : les sanctions peuvent voler haut, en fonction du chiffre d’affaires mondial. Une entreprise présente sur les deux continents ne peut pas ignorer ce décalage. La commission d’accès à l’information du Québec veille au grain et n’hésite pas à sévir si la conformité flanche.

L’impact ne s’arrête pas là. Dès qu’il y a échange de données personnelles entre la France et le Québec, il faut composer avec une surveillance pointue. Les entreprises françaises du numérique en particulier auraient intérêt à renforcer leurs dispositifs : intégrer le meilleur des exigences québécoises en matière de protection de la vie privée devient un réflexe prudent.

Pour mieux cerner le cap, les points suivants s’imposent comme incontournables sous la loi 25 :

- Évaluer systématiquement les facteurs relatifs à la vie privée avant chaque nouveau process ;

- Muscler la sécurité et appliquer l’anonymisation partout où c’est possible ;

- Garantir la transparence totale : chaque personne doit savoir ce qui est collecté à son sujet, et pourquoi.

Avec cette loi, il ne s’agit pas simplement de sécuriser quelques formulaires. Ce texte pousse à anticiper, à structurer, et à rapprocher les deux rives autour de pratiques exigeantes.

qui porte la responsabilité de la loi 25 au sein des entreprises françaises ?

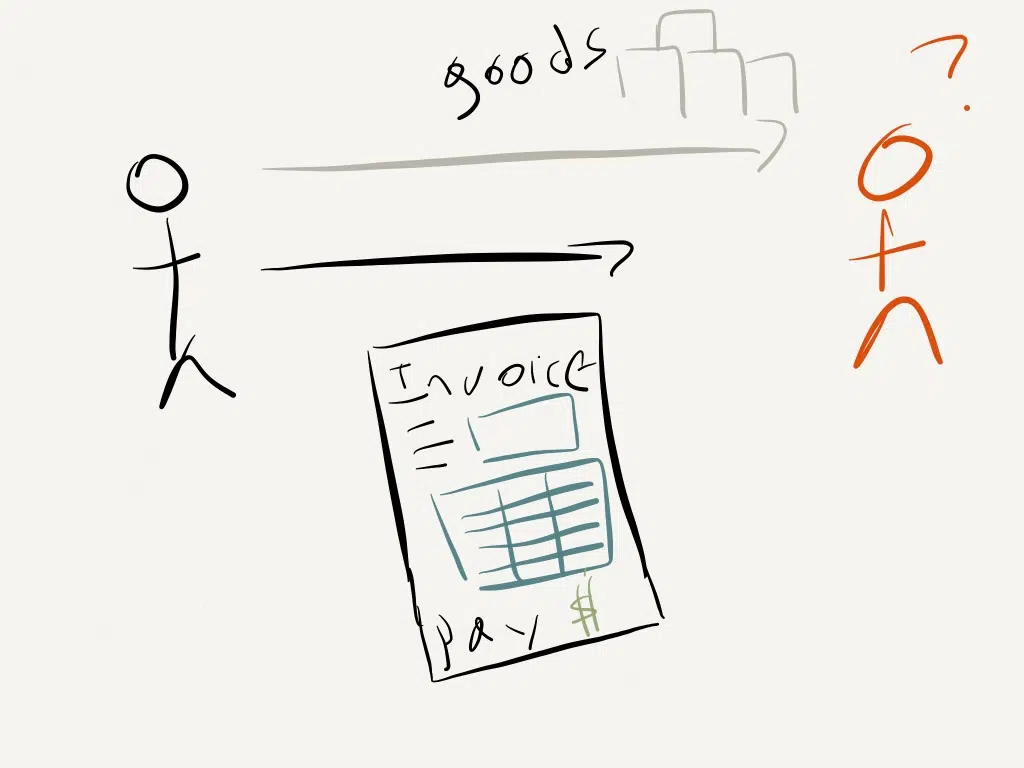

En France, la garde reste assurée par le responsable de traitement. Ce dernier connaît son métier sur le bout des doigts grâce au RGPD, mais l’équation se complique aussitôt qu’il s’agit de données concernant des habitants du Québec. Il devient alors indispensable de désigner, en plus, un responsable de la protection des renseignements. Un poste dédié ou parfois fusionné avec celui de délégué à la protection des données (DPO), en fonction de l’organigramme de l’entreprise.

La gestion de la conformité à la loi 25 ne laisse aucun service à l’écart : juristes, informaticiens, RH, tout le monde est mobilisé. La direction ne peut pas se contenter d’une déclaration : chaque décision doit être justifiable, documentée, suivie à la trace. La commission d’accès à l’information du Québec attend une implication visible, des arbitrages clairs et une organisation repensée jusque dans le détail.

Dès qu’une entreprise française traite des données de résidents québécois ou fait affaire au Québec, l’attente est nette : il faut publier le nom du responsable de la protection des renseignements et s’assurer qu’il soit identifié par les autorités compétentes. En cas de contrôle, ce responsable doit fournir des preuves, répondre aux questions, et faire respecter l’ensemble des obligations.

Voici ce qui incombe véritablement au responsable désigné :

- Surveiller les opérations de traitement tout au long de leur cycle ;

- Répondre aux sollicitations et demandes des personnes concernées ;

- Assurer la liaison directe et régulière avec la commission d’accès à l’information du Québec.

Ce schéma impose une discipline nouvelle dans beaucoup d’organisations françaises. Plus question de diviser les missions sans coordination : tout le fonctionnement conformité s’en trouve bousculé.

désignation du responsable des renseignements personnels : obligations et enjeux concrets

Dès qu’un résident québécois fait partie de la base de données d’une entreprise installée en France, la nomination d’un responsable de la protection des renseignements personnels devient incontournable. Impossible de se contenter d’un nom sur une fiche : ce responsable doit s’impliquer dans toutes les étapes, de la collecte à la destruction, gérer les incidents, veiller au respect des demandes et orchestrer le respect du consentement.

Impossible d’esquiver : au Québec, une politique de confidentialité complète, claire, tenue à jour est impérative. Si un projet implique des technologies inédites, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) doit être menée. Ce niveau d’exigence dépasse souvent la rigueur du RGPD, et la commission d’accès à l’information du Québec réclame des preuves tangibles : documents opérationnels, registres détaillés, process carrés.

Le responsable endosse un rôle central, gestion des droits, anticipation des incidents, supervision des formations, contrôle des sous-traitants. Pour rendre lisible la répartition des tâches, ce tableau résume les responsabilités principales :

| Obligation | Responsabilité |

|---|---|

| Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée | Responsable protection renseignements |

| Politique de confidentialité | Responsable traitement |

| Gestion des incidents | Responsable protection renseignements |

La réglementation du Québec demande une attention continue. Impossible pour une entreprise d’agir en solo : chaque département, juridique, informatique, RH, est impliqué et doit prendre ses responsabilités.

aller plus loin : ressources et bonnes pratiques pour garantir la conformité

La conformité à la loi 25 ne relève ni de l’accident ni de l’improvisation. Les entreprises françaises actives au Québec doivent bâtir leur approche sur un socle solide, de l’identification précise du cycle de vie des données jusqu’à la suppression ou l’anonymisation définitive.

Pour fixer le cap, les entreprises s’appuient sur divers guides, produits notamment par la commission d’accès à l’information du Québec. Ceux-ci éclairent les bonnes méthodes en matière de consentement, de politique de confidentialité ou de gestion des incidents. Ils permettent surtout d’élaborer une feuille de route crédible, qui tient la distance.

Quelques bonnes pratiques à intégrer :

Voici les mesures à appliquer pour répondre aux obligations du texte :

- Rédiger une politique de consentement compréhensible, efficace, adaptée à vos outils de gestion des consentements.

- Renforcer les mesures organisationnelles et techniques : opter pour le chiffrement, restreindre les accès, planifier des audits réguliers.

- Automatiser l’anonymisation ou la suppression des données dès la fin de leur durée de conservation.

- Organiser régulièrement la formation des équipes à la protection de la vie privée et à l’identification des risques associés aux données personnelles.

Anticiper et corriger plutôt que subir devient vite une seconde nature pour toute entreprise concernée. Les contrôles se multiplient, et les écarts se paient cher : l’amende potentielle grimpe très vite, calculée sur le chiffre d’affaires mondial.

La protection des renseignements prend le pas sur la simple conformité. À court terme, ce ne sont plus les démarches automatiques qui feront référence, mais la capacité concrète des organisations à inspirer confiance et à démontrer qu’elles savent vraiment protéger ce qui compte.