2019 n’a pas seulement fait basculer la formation professionnelle sur de nouveaux rails : il a installé dans le quotidien des employeurs le plan de développement des compétences, imposé à la majorité d’entre eux. L’obligation est là, mais l’absence de sanction laisse planer une forme d’équilibre, entre contrainte et liberté d’action. Certains secteurs échappent à la règle, d’autres la réinventent, et les modalités de sélection des actions de formation offrent une latitude non négligeable.

Selon la taille de la société, le statut du salarié ou l’influence des branches professionnelles, les dispositifs activables ne sont jamais exactement les mêmes. Subventions publiques, financements dédiés : la formation continue bénéficie d’appuis variables, soumis à conditions. Reste que le cadre légal, sans cesse remodelé, impose aux entreprises une veille active pour rester dans les clous.

Le plan de développement des compétences : de quoi parle-t-on vraiment ?

Depuis le 1er janvier 2019, le plan de développement des compétences (PDC) a supplanté l’ancien plan de formation. Ce changement n’est pas anodin : il incarne un tournant dans la manière d’envisager la formation professionnelle à l’échelle nationale. Désormais, chaque employeur doit recenser l’ensemble des actions de formation destinées à ses salariés, qu’il s’agisse d’adapter les compétences, d’accompagner les mobilités en interne ou de préparer l’entreprise aux mutations à venir.

Le PDC, ce n’est pas qu’une succession de stages en salle. Il rassemble des dispositifs variés :

- Actions de formation : socle du plan, elles se déroulent en présentiel ou à distance, sur le temps de travail ou en dehors, selon l’organisation choisie.

- Bilan de compétences : un outil pour faire le point sur son parcours, identifier ses forces et ouvrir de nouvelles perspectives.

- VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : une voie pour faire reconnaître officiellement l’expérience acquise.

- Apprentissage : un tremplin pour les jeunes ou les personnes en reconversion, qui allie théorie et immersion professionnelle.

Le plan de développement des compétences se construit sur mesure : il s’appuie sur les besoins des équipes, l’évolution des métiers, la stratégie globale de l’employeur et les obligations fixées par la loi. Certaines branches professionnelles fixent des priorités, orientant ainsi le contenu du plan. Ce dispositif vise à concilier le développement des compétences individuel et la performance collective, sans oublier la diversité des parcours et des profils.

PDC obligatoire en France : obligations légales et enjeux pour l’employeur

La loi est sans ambiguïté : chaque entreprise, peu importe son effectif, doit mettre en place un plan de développement des compétences. Selon le code du travail, l’employeur a la charge d’adapter ses salariés à leur poste et de soutenir leur employabilité. Autrement dit, impossible de s’en remettre au hasard : un PDC doit être formalisé et accessible à ceux qui sont concernés.

Dans les structures de plus de 11 salariés, une étape supplémentaire structure la démarche : la consultation annuelle du CSE (comité social et économique). Quand une commission formation existe, elle prépare les discussions sur la politique de formation professionnelle. L’information et la consultation du CSE permettent d’aligner les priorités, d’éclairer les choix et de fixer les ressources mobilisées pour le développement des compétences.

Impossible de se contenter d’une simple déclaration d’intention. L’employeur doit prouver ses efforts : chaque action de formation doit figurer dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales). Selon la convention collective, certains secteurs peuvent exiger des mesures renforcées ou des dispositifs sur-mesure. Un oubli, et c’est l’exposition à des recours devant les prud’hommes, voire à une condamnation pour manquement à l’obligation de former.

Mais réduire le PDC à une contrainte administrative serait une erreur : c’est aussi un levier de compétitivité et de fidélisation. Les entreprises qui investissent dans la montée en compétences de leurs équipes anticipent les mutations, limitent le turn-over et s’assurent d’un socle solide pour affronter l’avenir.

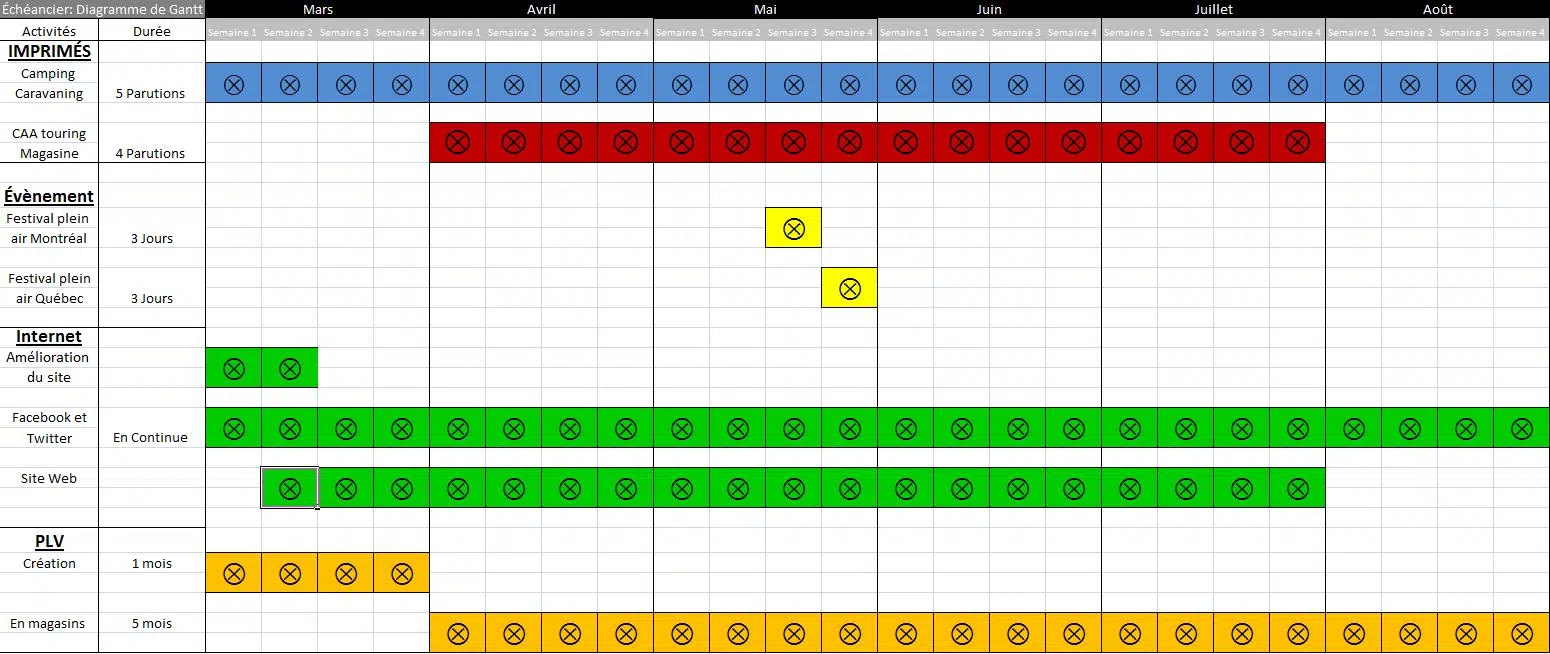

Étapes clés pour élaborer un plan de développement des compétences efficace

Concevoir un plan de développement des compétences relève d’un travail collectif, bien loin d’une tâche bureaucratique. La première étape : un diagnostic précis des besoins. Cela implique d’identifier les évolutions de chaque métier, les éventuels écarts de compétences, et d’anticiper les grandes transformations à venir. Les discussions avec les managers, les représentants du personnel, et le CSE permettent d’affiner la compréhension des besoins réels et d’ajuster la trajectoire.

Pour guider la sélection des formations, il faut prendre en compte les obligations réglementaires et les priorités opérationnelles. Certaines sessions, liées à la sécurité ou à l’hygiène, sont inévitables ; d’autres servent à accompagner la prise en main de nouveaux outils ou à préparer des évolutions de poste. Le PDC ne s’arrête pas là et intègre aussi des dispositifs comme le bilan de compétences, la VAE ou l’apprentissage, qui permettent de personnaliser encore davantage les parcours professionnels.

La mise en œuvre dépend ensuite du format choisi. Entre formation sur le terrain, à distance ou hors temps de travail, chaque option impose ses propres règles, parfois négociées avec les représentants du personnel. La trace de chaque action, consignée dans la BDESE, facilite la transparence et le dialogue avec le CSE.

L’évaluation des compétences acquises pendant la formation s’impose comme une étape charnière. Elle nourrit le dialogue social, éclaire les choix à venir et contribue à l’agilité des organisations face aux défis de demain.

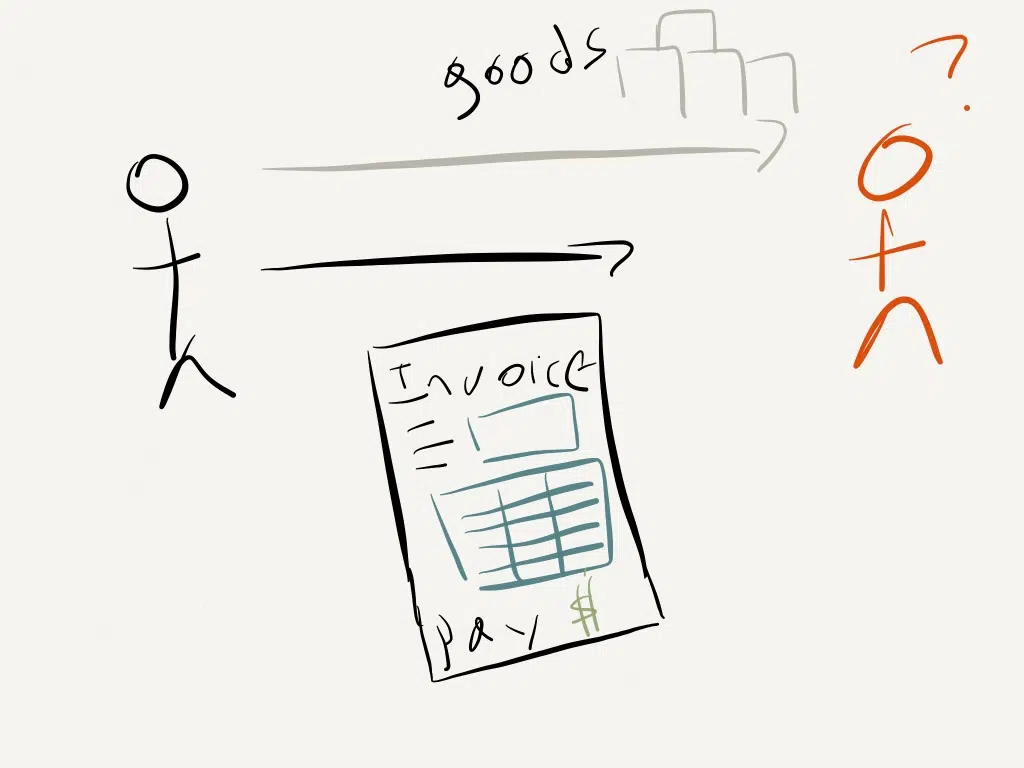

Panorama des dispositifs et aides pour financer la formation professionnelle

La formation professionnelle bénéficie d’un écosystème de financement complexe, où chaque acteur joue un rôle bien défini. Les entreprises participent financièrement via la contribution unique à la formation professionnelle, collectée par l’Urssaf depuis 2022. Ce prélèvement alimente ensuite les OPCO (opérateurs de compétences), qui accompagnent et soutiennent particulièrement les plus petites sociétés dans la définition de leur plan de développement des compétences et la prise en charge d’une partie des actions de formation.

Plusieurs dispositifs s’offrent aux salariés et aux employeurs, chacun répondant à des besoins spécifiques :

- CPF (Compte Personnel de Formation) : crédité en euros pour chaque salarié, il permet de financer une formation, un bilan de compétences ou une VAE. L’initiative peut venir du salarié seul ou être portée conjointement avec l’entreprise.

- OPCO : ces opérateurs financent directement certaines formations, orientent vers les certifications éligibles au RNCP et offrent un accompagnement technique.

- Dans des secteurs comme le bâtiment ou l’industrie, des entités spécialisées telles que Constructys interviennent pour proposer des dispositifs adaptés aux spécificités de la branche.

Pour que la certification professionnelle obtenue soit reconnue, elle doit être validée par France Compétences et enregistrée au RNCP. Le projet de transition professionnelle (PTP) constitue une autre voie : il permet, sous conditions, de financer une reconversion, en assurant la prise en charge des frais pédagogiques et, parfois, une rémunération sur la durée de la formation.

Au final, la question du financement de la formation s’articule entre exigences légales, ressources mutualisées et droits individuels. Les entreprises et les salariés naviguent entre ces dispositifs pour bâtir des parcours adaptés à chaque réalité professionnelle, dans un paysage où la diversité des solutions n’est jamais figée.

Face aux mutations du monde du travail, le plan de développement des compétences ne se contente pas d’aligner des cases à cocher : il façonne l’agilité et la capacité d’adaptation qui feront la différence demain.